疫情下全球肉类供应链深度分析肉类行业不能垮、也不会垮

本文对于疫情对中国进口冻肉行业可能会产生的影响,着重进行了分析。由于全世界疫情不断快速演变、各国抗疫手段及实际效果千差万别、各国经济刺激政策也各不相同,疫情对行业的影响还难以准确预测。本分析报告只是进行初步分析。

第一阶段(缓慢增长期):2019年12月8日至2020年1月9日。没有采取针对性的干预措施。

第二阶段(快速增长期):1月10日至1月22日。正值春运期间,大规模的人口流动导致病毒传播。期间每日新增病例从一位数升至131。

第三阶段(集中爆发期):1月23日至2月16日。武汉封城、公共场所佩戴口罩、取消所有的聚集。筛查、确诊、救治措施慢慢地增加,火神山、雷神山医院以及大量方舱医院在极短时间内快速建成,大量公共设施用于容纳疑似患者或密切接触者。同时,其他省份和的数万名医护人员驰援湖北。这一阶段后期,武汉全市所有居民“宅家”,生活物资统一配送。其中2月13日单日新增确诊5093例,达到峰值(2月12日新增15153情况特殊),被认为是“拐点”。

第四阶段(缓解期):2月17日至3月8日。武汉对所有居民开展了挨家挨户的拉网式排查,对疑似症状人员进行集中隔离和病毒检测。在这一阶段,每日新增病例从1891降至45,每日死亡人数从98降至23。最后一家方舱医院于3月10日关闭。

第五阶段(消退期):3月9日至今。每日新增病例稳定在100以下(不包括境外输入病例)。

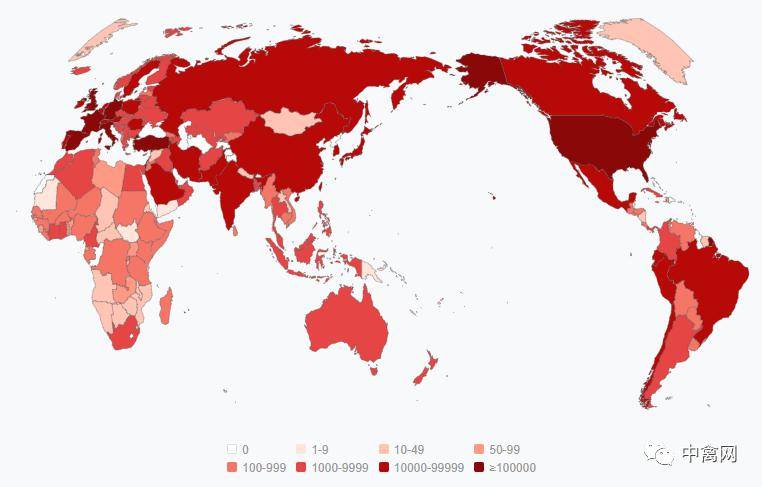

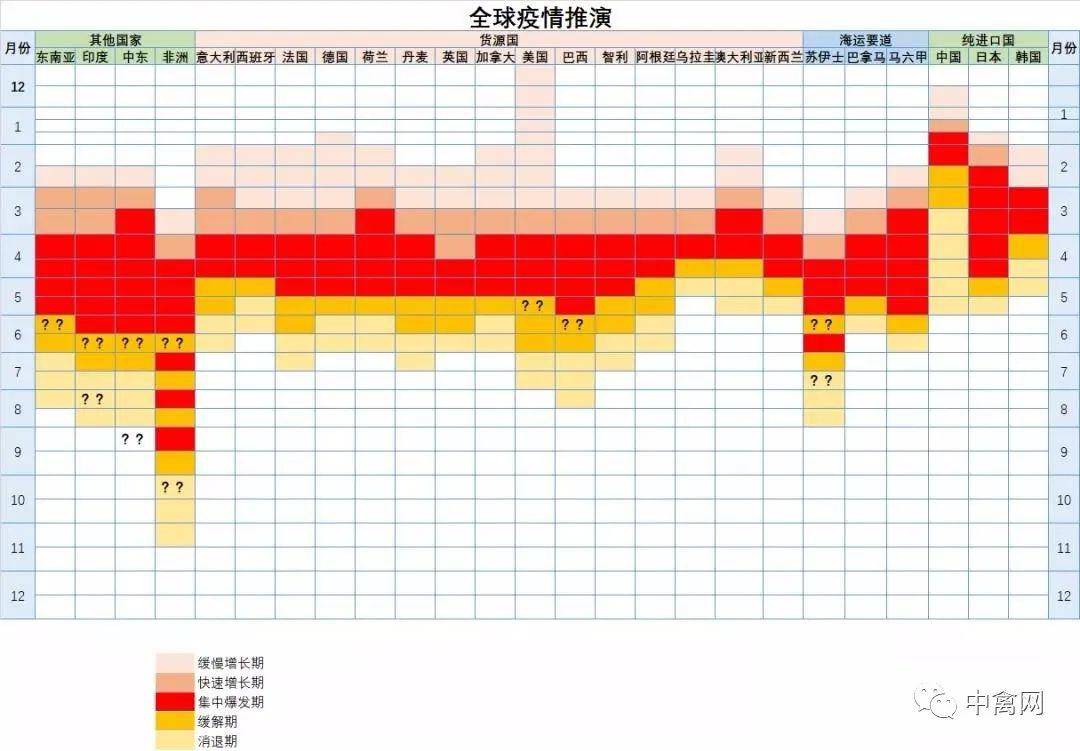

在综合分析WHO、各国官方、第三方机构等数据、预测的基础上,对全球肉类主产国的未来疫情变化做了初略的推演(下图)。图中,5种颜色代表疫情发展的5个阶段。

按照今后疫情结束时间的早晚(可控的、零星的输入疫情除外),各国分为几类:

全球肉类供应链是一个环环相扣的链条,从农场一直到餐桌。优合集团优顶特研究院对各环节的各要素及可能会影响进行了全面分析。

(1)受影响程度:天然牧草生长基本不受疫情影响;牧场人员密度很低、所需人工很少,易替代,因此其受疫情影响程度:低。

(2)受影响时段:牛羊生长周期较长,因此其受影响时段为:远期(12个月以后)。

(1)受影响程度:主要肉类生产国的饲料主要的组成原材料(粮食)绝大多数都是本国供应、本地销售因此其受疫情影响程度:较低(除非该国疫情极其严重)。

(2)受影响时段:饲料供应的短缺对动物饲喂可能有双重影响,一是影响动物生长,二是促使大动物提前出栏。因此其受影响时段为:近期(1个月内)及远期(12个月以后)。

(1)受影响程度:养殖场人员密度较低、所需人工较少,易替代,而且本身就有防止传播动物疫病的生物安全措施;运输活动物所需人工较少,易替代,因此其受疫情影响程度:较低。此外,从动物疫病防控角度看,由于疫情对人员流动有抑制作用,因而在客观上将降低到访繁育、养殖等设施的人次,来提升其生物安全水平。众所周知,旅客携带物也是传播动物疫病的渠道之一,因此新冠疫情也将降低跨国或跨区域的旅客人数,以此来降低传播非洲猪瘟等疫病的可能。所以,从某些特定的程度讲,新冠疫情还有利于动物疫情防控。但长久来看,不排除变异后的新冠病毒传染家畜引发动物新冠疫情的可能(详见后文)。

(1)受影响程度:相对别的环节来说,屠宰分割工厂人员密度大,防护用品需求大,因此其受疫情影响程度更高。总的来说,美国(牛、猪)、意大利(猪)、英国(猪)、荷兰(猪)、西班牙(猪)、法国(猪)影响很高;美国(鸡)、墨西哥(牛)、巴西(牛、猪)、丹麦(猪)、瑞士(猪)、阿根廷(牛、鸡、猪)、爱尔兰(猪)、乌克兰(牛)影响较高;其他28个国家影响较低。(注:美国鸡肉厂自动化程度很高,受人员短缺的影响比牛、猪小。)

除了上述各环节的影响外,疫情还将对整个供应链的生产效率带来负面影响。一是影响人员生产力。除了直接的因病减员外,一些正常工作的员工也有一定可能会带有不安、畏惧等情绪,难以专注于生产。二是提高生产所带来的成本。防疫物资、人员轮休等等,将提升生产所带来的成本。三是阻碍信息传递。在趋严的社会隔离下,线下信息传递受阻,这也会导致效率降低。

本环节是指冷柜从屠宰厂、分割厂(或冷库)运抵启运港。可能受影响的要素包括:空柜数量、司机、道路。空柜不足,将导致冻肉无法装载。司机短缺、道路拥堵甚至阻断,导致冷柜无法及时运抵启运港口。

受影响程度:需按照国别进行具体分析 ,总的来说,墨西哥(牛)、巴西(牛、猪)、阿根廷(牛、鸡、猪))、乌克兰(牛)、美国(猪、牛、鸡)影响较大;其他28个国家影响较小。

本环节是指冷柜从启运码头到抵达中国港口。可能受影响的要素包括:启运港口、航线、沿途港口。疫情将导致港口吞吐量下降,甚至因人员短缺、货物严重堆积导致港口关闭。某些航线可能取消。沿途港口禁止船员更换且不得登岸,导致某些船次到港日期可能延迟。

目前来看,全世界内出现大面积港口关闭的可能性较小,但疫情影响严重的局部地区港口也许会出现低效运转的现象。在疫情较为严重的国家,有些港口在权衡货量下降与疫情防控造成的影响时还是选了暂时关闭旗下的部分码头。3月19日,美国休斯敦港务局关闭旗下Barbours Cut和Bayport两个集装箱码头;3月20日,美国佛罗里达州第一大港迈阿密港临时关闭旗下两个集装箱码头;3月23日-24日,美国迈阿密港码头经营公司(POMTOC)宣布临时关闭旗下码头;3月30日-31日,美国巴尔的摩港宣布关闭该港旗下的Seagirt集装箱码头;自3月开始每周五,美国港口运营商SSA Marine关闭其在西雅图港的T18码头。

从世界范围内看,大部分港口在疫情下仍然持续运转。即便是首先暴发疫情的中国和欧洲疫情中心意大利,在疫情期间港口从始至终保持开放状态,因为任何国家都需要港口来维持物流通道的畅通。

海外各码头选择关闭的原因各不相同。有的是为了防疫、为保护员工;有的是因为拥堵使港口陷入“瘫痪”;还有的是因为货量下降(大部分美国码头即因此关闭)。

这些因素将导致:货物无法按时运抵中国港口,延迟的时间短则数周,长则数月。此外,运输服务质量可能下降,甚至有可能因冷链断裂导致肉品变质;极端情况下,或因混乱导致货物灭失。

受影响时段:各航线个月,由于航线各环节(启运港、靠泊港、运河、目的港等)是“串联”的关系(即:只有等所有环节都没问题了,这条航线才能开通),因此这一环节的影响时段:当前(1个月内)、中期(2-6个月)。

本环节是指冷柜达到中国港口后的清关阶段。可能受影响的要素包括:码头冻柜积压、港口及周边冷库库容、海关检疫措施等。

2020年春节前后发生的中国港口冻柜严重堆积现象,是肉价暴跌、新冠疫情、猪肉关税下调等多重因素叠加的结果。预计2020年此种情况又出现的可能性很小,因此基本能排除码头冻柜积压、港口及周边冷库爆仓的风险。

对于海关检疫措施,优合认为短期内海关不会对进口冻肉加强检疫(除非有新的科学证据支持)。理由:一是目前尚无证据说明病毒能通过物品传播;事实上,之前对中国输出产品采取限制措施的国家,目前已经有相当一部分解除了限制。二是2020年中国肉类供给缺口仍然很大,鼓励进口仍然是中国的基本策略。三是中国不可能违背WTO原则、冒着被其他几个国家反制的风险,对进口冻肉采取更严的检疫措施。

本环节可能受影响的要素包括:国内消费需求、国内自产供应量、国内库存量等。

一般来说国内需求下降、国内自产供应量上升、国内库存量较大,会导致进口肉类需求整张放缓。目前,国内餐饮业正在恢复,肉类消费进入相对较旺的季节、库存量在逐渐消化;同时,国内生猪存栏还在恢复过程中,预计猪肉短缺至少将持续到2021年上半年。因此,2021年上半年之前,进口猪肉需求稳中有升,至少不会出现大幅缩水。此外,出于粮食安全、稳定肉价的考虑,国家可能将加大国家储备肉的收购。禽肉与猪肉存在类似的情形。对牛羊肉来说,国内供需缺口更大,因此进口牛羊肉的相对需求更大。

按照目前国内复产复工以及餐饮业恢复的势头,若非发生多个省份的二次疫情或面临输入病例的更大压力,则国内主体需求不会受影响。

走私不属于正常供应链的范畴,但客观来说长期存在、不可忽视。从货源端看,疫情将导致印度等走私肉类货源国的生产、出口供应量减少。同时,香港、越南等地肉类中转量也会因为疫情对物流的影响而减少。从需求端看,前期中国国内肉类需求减少、行情不明也将抑制走私量上升。因此,疫情对走私行为有一定的抑制作用。特别是牛肉,因为以往走私牛肉大多数来源于印度,因此牛肉走私的抑制作用将尤为明显。

(1)从供应端看:肉类主产国(欧美澳)的肉类行业不能垮、也不会垮。原因:第一,肉类行业属于民生行业,该行业及相关的饲料、养殖、屠宰加工、分销配送等环节,都属于各国政府全力优先保障的对象。联合国粮农组织、世界卫生组织、世贸组织于3月31日联合声明,在采取一定的措施保护民众健康和福祉的同时,各国应确保贸易相关措施不会阻碍粮食供应链的正常运转;第二,这些国家的肉类产业是支柱产业,肉类产业占国民经济比重很大;同时也是主要消费国,本国老百姓也要吃肉。所以该国的肉类产业不可能停摆,政府肯定全力支持;第三,主产国大范围限制肉类出口可能性不大。这些国家的肉类产业还肩负着稳定就业、出口创汇、提振经济的重任,因此不太可能采取大范围的限制肉类出口措施。况且全球并非铁板一块,如果某国限制出口,其所占国际市场的份额将被他国替代,这将导致其经济雪上加霜;第四,大部分主产国的疫情控制能力相对来说比较强。欧洲、北美、澳洲这些主产国,虽然前期麻痹大意导致疫情一度失控,但作为发达国家,其疫情控制能力总体上是比较强的。南美疫情控制能力较弱,但人口密度较小、地理位置等因素也决定了其疫情相对可控。疫情控制能力最差的非洲、印度、东南亚等地都不是全球肉类主产国。

(2)从消费端看:肉类消费是刚性需求。对各消费国来说,肉类也是民生物资,一旦进口肉类短缺,本国自产肉类无法或者短期内没有办法弥补空缺,因此各国政府必将从物流、金融等方面全力支持、以确保民生。因此,世界上大部分国家(包括中国在内)也将全力保障进口供应链的通畅、稳定。

(3)从中国市场看:中国掌握主动权。中国向国外出口的玩具、服装、电子等产品,由于国外市场急剧萎缩而出口贸易受到极大的冲击。在全世界疫情阴霾下,中国几乎是唯一的“净土”。只要中国能持续保持这种状态,则中国国内的消费量将持续恢复,因而进口肉类需求将持续增加。因此,全球肉类出口巨头、巴西JBS公司预计,中国的强劲需求仍将使其贸易量保持稳定,因此 JBS并未削减投资和生产计划,其第一个任务是继续生产食品的同时保持就业。

此外,国际、国内各大机构、学者的研究一致认为:疫情影响较大的行业主要是:交通运输、旅游、餐饮、线下零售、娱乐、服装等行业;食品农产品行业受疫情影响较少。

2.局部:某些国家输华肉类受影响。疫情会对某些地区、国家的肉类供应链造成影响甚至使其陷入停顿。在一些疫情严重且人口密集的国家,特别是该国疫情更为严重的省(州),肉类生产受影响的程度更高。若国内某些进口商货源集中于这些国家和工厂,则其面临的风险更高。

3. 长期:目前看无大碍,但需跟踪评估。根据上文对整个供应链的分析,其中粮食、牧场、饲料、养殖、国内需求、全球化、全球经济发展形势、动物疫情等环节(因素)将对全球肉类供应链安全产生长期的影响。这一些因素中,有的会带来消极影响,但有的反而会带来积极影响。具体怎么样影响,需持续跟踪、评估。

1.短期跌价可能性大。一方面,疫情可能会引起生产资料、原料、能源、人力资源等成本上升,导致国外、国内肉类价格持续上涨。另一方面,原料和产品也将因物流受限而滞销,造成局部供过于求。所以引起肉价涨、跌的因素同时存在。因此,预计短期内(4-6月份)总体价格将保持平稳或略降,必然不会大面积上涨。实际上,适度的价格持续上涨不仅不会威胁供应链的总体安全,还将带动整个市场持续运转。

2.长期涨价可能性大。若疫情维持的时间过长,比如在欧洲、南美、北美持续至7月仍无明显好转,则势必引起货源紧缺而大幅涨价。返回搜狐,查看更加多